2025傅雷翻译出版奖10部入围终评作品于10月16日在北京法国文化中心揭晓。

第17届傅雷翻译出版奖将于今年11月22日到11月23日在北京举行。2009年,在法国驻华大使馆和以法国文学教授、作家及翻译家董强先生为代表的中国法语界学者的推动下,傅雷奖得以创立。傅雷奖突出法语图书的汉语翻译,同时促进这些书籍在中国的传播。傅雷奖得到了许多文化界杰出人士的支持,尤其是勒克莱齐奥和莫言两位诺贝尔文学奖得主。傅雷奖表彰在法中两国文化交流中承担关键工作的译者。他们是名符其实的语言摆渡人。

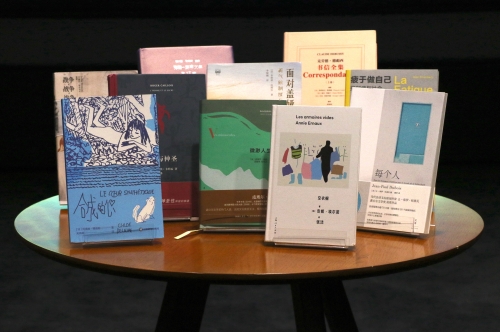

每年,傅雷奖评选出两部最佳译作,文学类和社科类各一部。自2013年起,傅雷奖设立了旨在鼓励新生代译者的“新人奖”。从安妮·埃尔诺在伽利玛出版社出版的第一部小说《空衣橱》,到收录了作曲家德彪西2500封信件的《书信集》;从皮埃尔·米雄的短篇小说集《微渺人生》到让-保罗·杜波瓦获得2019年龚古尔奖的长篇小说《每个人》;从阿兰·埃伦贝格追述抑郁症历史的《疲于做自己》到克洛埃·德洛姆追寻爱情的小说《合成的心》,傅雷奖今年将再次呈现法语作品和中国当代译界的多样活力。

法国驻华使馆文化、教育与科学事务公使衔参赞 艾文鸿

法译汉图书的标杆

本届傅雷奖收到的参评图书多达54部,其中社科类图书32部,文学类作品为22部。9月11日评委会挑选出了10部入围作品,名单在10月16日的北京新闻发布会上揭晓。由翻译家、北京外国语大学法语语言文化学院副院长王鲲担任主席的评委会将选出最终获奖作品。除了八位常任评委,上届傅雷奖的两位获奖者也将参与终评,另有两名中方特邀嘉宾助阵,他们分别是李修文和汪民安。

本届获奖者将于11月22日在北京民生现代美术馆举办的颁奖典礼上揭晓。11月23日,数场文学见面会将在PAGEONE书店(北京坊)举办。这是读者与入围译者及编辑们近距离交流的机会。

傅雷奖组委会主席 董强

译者,法语文学和学术的传播使者

自2013年以来,中文一直高居法国出版社版权转让语种的榜首。2024年,双方签订的转让合同约有1176份。

这些作品在国内的出版离不开译者们的辛勤工作。越来越多的年轻人加入到了译者的队伍当中。值得一提的是,在本届傅雷奖的61位参评译者中,八零后占到了47位(上一届有60位参评译者,其中有42位是八零后)。

2025傅雷奖评委会主席 王鲲

常任评委:董强 (傅雷翻译出版奖组委会主席),王鲲 (2025年傅雷翻译出版奖评委会主席),蒲皓琳(Caroline Puel),吴佳霖(Guillaume Olive),余中先,端木美,博杰(Julien Portier),杨一心(Alexis Lavis)。

特邀嘉宾:蕾拉·斯利玛尼(Leïla Slimani),李修文,汪民安。

2025傅雷奖入围译作

入围作品 - 文学类

《空衣橱》安妮·埃尔诺 著

张洁 译,上海人民出版社

在她的第一部小说《空衣橱》中,安妮·埃尔诺以现代文学系女大学生的视角展开叙述,这也是她过去的身份。故事发生在1964年,她在大学宿舍里等待堕胎的那段时间。小说的女主人公德尼丝·勒叙尔回忆着她的童年、她和父母的关系、她在天主教学校的时光、她感受到的羞耻,还有和一个资产阶级出身的男学生恋爱之后她与原本所属的社会阶层逐渐加深的鸿沟,而这段恋情以堕胎告终。本书呈现了一种社会性的撕裂,这一撕裂来自在两个世界之间挣扎的女孩:她原生家庭代表的阶级和资产阶级。教育、大学和文学则成为了摆脱自身困境的方法。

《合成的心》克洛埃·德洛姆 著

吴燕南 译,上海译文出版社/群岛图书

阿代拉伊德刚刚结束了一段多年的感情。再次踏入爱情市场时,她惊恐地发现,四十六岁的年纪是个巨大的贬值因素。她满脑子想着的都是尽快遇到一个男人,然后嫁给他,同时她又为自己没能像一个真正的女权主义者那样坦然面对孤独而自责。周遭的女性朋友们都陷入了各自的存在危机,阿代拉伊德尝试着适应单身生活。在人生的下半场,单身女性尽其所能。统计数据在她脑海中盘旋,且对她没什么好处:“女人比男人多,而男人会先死。

《每个人》让-保罗·杜波瓦 著

黄荭 译,世纪文景·上海人民出版社

本书是2019年龚古尔奖获奖作品。故事从主人公保罗在蒙特利尔监狱服刑开始写起。当下的监狱生活与他对过往经历的追忆交叉并进,直到最后才揭开其被捕入狱的原因。保罗出生在图卢兹,父亲约翰内斯是一名丹麦牧师,母亲安娜经营着一家艺术影院。先锋派的母亲与捍卫宗教传统的父亲最终分道扬镳。保罗跟随父亲去往加拿大生活。在沉迷赛马的父亲意外离世后,保罗搬到了蒙特利尔,成为了一栋公寓楼的管理员。但随着业主更替、他深爱的妻子突遭飞机事故,他的生活也迅疾走向崩溃。

《微渺人生》 皮埃尔·米雄著

田嘉伟、张何之 译,华东师范大学出版社

《微渺人生》旨在讲述几个“小人物”的命运,而他们命运的线条,在某些时刻经由某个第三者的讲述或道听途说,与叙述者自己的人生相遇了。命运在或近或远处交汇,他从他们的存在中读到了自己的人生。这八篇小传(跑去殖民地的农家男孩;祖父母;或变成了苦役犯的农民;高中同窗;医院的病友;乡村神甫;乐于助人的情人;死去的年轻姐姐)最终合而为一,构成了一本作者讲述自我如何形成的自传。就这样,作者通过谈论他人来更好地诉说自己。他在所有那些由他描绘的微渺人生中审视着自己的倒影。

《战争,战争,战争》(他者之乡三部曲之一)蕾拉·斯利玛尼 著

袁筱一 译,浙江文艺出版社

1947年,阿尔萨斯少女玛蒂尔德爱上了为法国军队效力的摩洛哥年轻军人阿米纳,她跟随他飞往“他者之乡”。《战争,战争,战争》是2016年龚古尔奖得主蕾拉·斯利玛尼的传记小说,是她书写家族三代女性真实命运的“他者之乡三部曲”中的第一部。小说以二战后法属摩洛哥动荡的社会生活为背景,讲述一个深陷政治身份危机的国家、一个跨种族的混血家庭、以及一个在动荡世界中找寻自己位置的女人的命运。

2025傅雷翻译出版奖10部入围终评作品揭晓发布会嘉宾合影

入围作品 - 社科类

《人与神圣》罗杰·卡约瓦 著

赵天舒 译,生活·读书·新知三联书店

《人与神圣》最早出版于1939年,是日后成为法兰西学院院士的罗杰?卡约瓦的早期代表作之一。这部兼具社会人类学与哲学性质的著作旨在描绘“神圣”在原始社会中的全景图。作品分析了神圣与世俗的对立、神圣的根本矛盾性和它的种种禁忌。同时,作者亦欲在现代社会中重塑一种“活跃的神圣”,以此应对迫在眉睫的战争威胁。他提出了一套节日理论,即人们通过僭越禁忌,重新与神圣原初的混沌相连接,从而让社会在神圣的创造之力中浴火重生。如此大胆而现代的神圣观赋予了这本书超越时代的影响力。

《克劳德·德彪西书信全集(上卷)》克劳德·德彪西 著;弗朗索瓦·勒绪赫、德尼·埃赫兰、乔治·利耶拜赫 编著

郝端端 译,上海教育出版社

作曲家德彪西的书信写作和他的音乐一样,自由而精致。他犀利的文风体现了他通过阅读和交往锻炼出的敏锐思考能力。正如法国音乐学者路易·拉鲁瓦所言,德彪西极擅长“鲜明的表达”,能以寥寥数语传达音乐般的情感。本书收录三千余封书信及合同,其中两千五百余封为德彪西亲笔信。从他与音乐家(伊萨伊、梅沙杰)及文学家(路易斯、塞加朗)的交流中可以看出他是一位要求严格的艺术家、好学的读者和忠诚的朋友。这些书信组成了一本珍贵的自传,同时也是一份对20世纪初巴黎音乐生活的私人见证。

《面对盖娅:新气候制度八讲》 布鲁诺·拉图尔 著

李婉楠 译,上海人民出版社

在《面对盖娅》一书中,布鲁诺·拉图尔借由盖娅假说重新诠释了人类世的叙事。面对日益紧迫的生态危机,他将地球概念化为一个由生物和非生物共同编织而成的“有感系统”,并且反对自然与文化之间的二元对立。书中的八场讲座融合了科学报告、古希腊神话与政治哲学,揭示气候危机实为“现代制度的崩溃”:人类既非主宰者,也非受害者,而是和微生物、海洋、碳分子一道纠缠在共享的权力中。

拉图尔提议一种“新气候制度”,呼吁以“盖娅政治”取代全球治理幻想,重建人类与有生命的地球之间的伦理契约。

《自然》 莫里斯·梅洛-庞蒂 著

王亚娟 译,商务印书馆

《自然》一书整理了1956年到1960年梅洛-庞蒂在法兰西公学院的授课内容。梅洛-庞蒂以近现代哲学史和20世纪上半叶科学史为根基,描绘“自然“这一概念。本书兼具理论深度与严谨的科学视野,按照时间顺序结构而成,其内容分为三部分:自然概念的历史演进;随后是从生物学视角探究自然概念的革新内涵;最后是剖析自然在符号人类学等学科中的“时代风格”。这种对现代自然概念进行的跨学科探索,其与精神分析和人类学等学科的相互碰撞,极大地丰富且更新了自然这一概念的面貌。

《疲于做自己:抑郁症与社会》 阿兰·埃伦贝格 著

王甦 译,南京大学出版社

疲惫、抑制、失眠、焦虑、踌躇不决:日常生活里遇到的大部分困难如今都和抑郁症有所关联。阿兰·埃伦贝格通过交叉研究精神病学的历史和生活方式的变迁,提出这一“疾病”是社会的内在产物。在这个社会中,规范不再基于罪恶感和纪律感,而是基于个人责任和主动性。抑郁症因此成为每个人为了“成为自己”而调动能量后所必须付出的代价。或者说,抑郁症其实揭示了个体的种种转变?